「木下大サーカス立川公演」の無料ペアチケットが抽選であたるチャンス!見どころと団員の暮らしをインタビュー

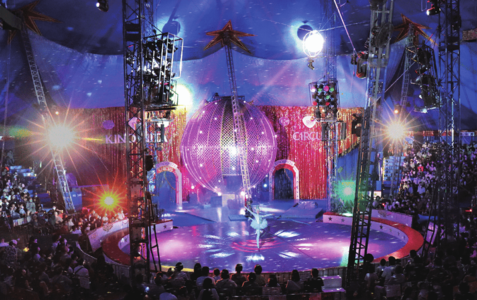

木下大サーカスが3年ぶりに立川に戻ってきます。大きなテントの下で繰り広げられるショーは、空中ブランコやオートバイショー、動物の演目など、子どもから大人まで夢中になれるものばかりです。華やかな舞台の裏では、団員たちはどのような暮らしをしているのでしょうか。

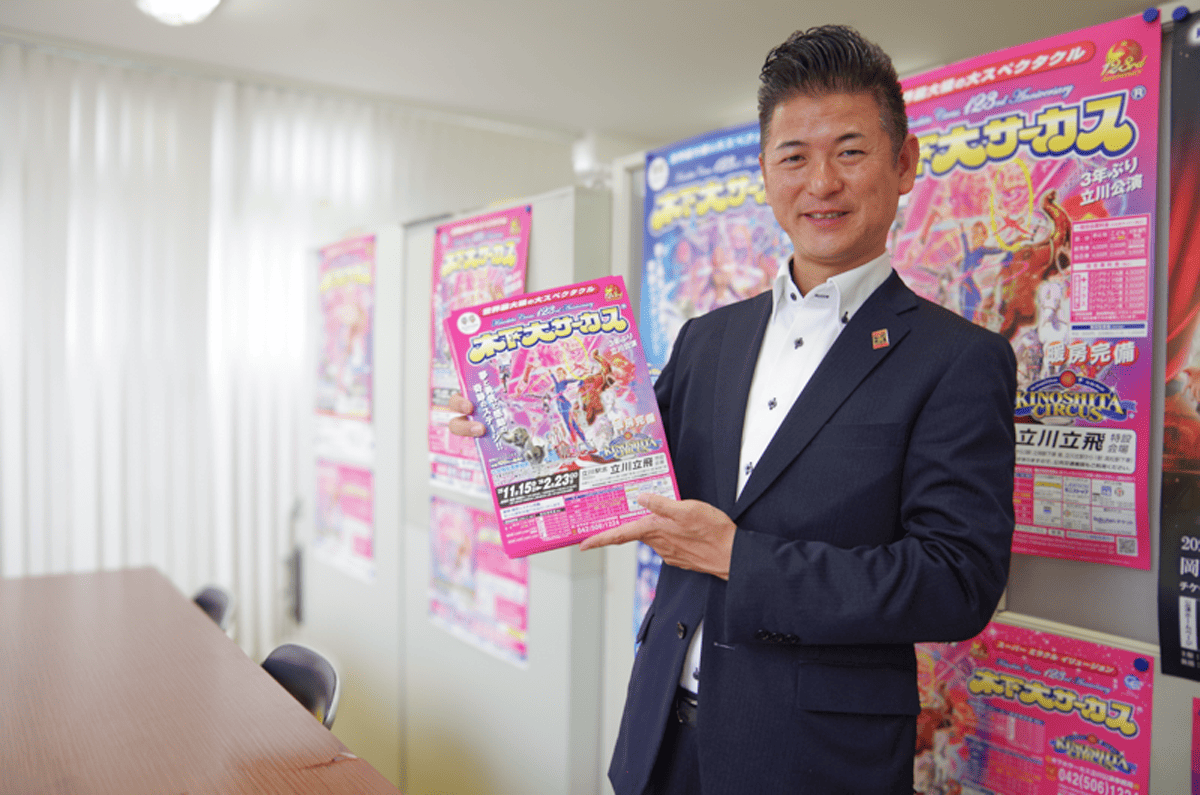

今回は、木下サーカス株式会社の常務取締役 木下龍太郎さんに、公演の魅力や団員の暮らし、そして立川とのご縁について伺いました。

木下大サーカスってどんなサーカス?

ーまず、木下大サーカスの歴史や特徴について教えてください

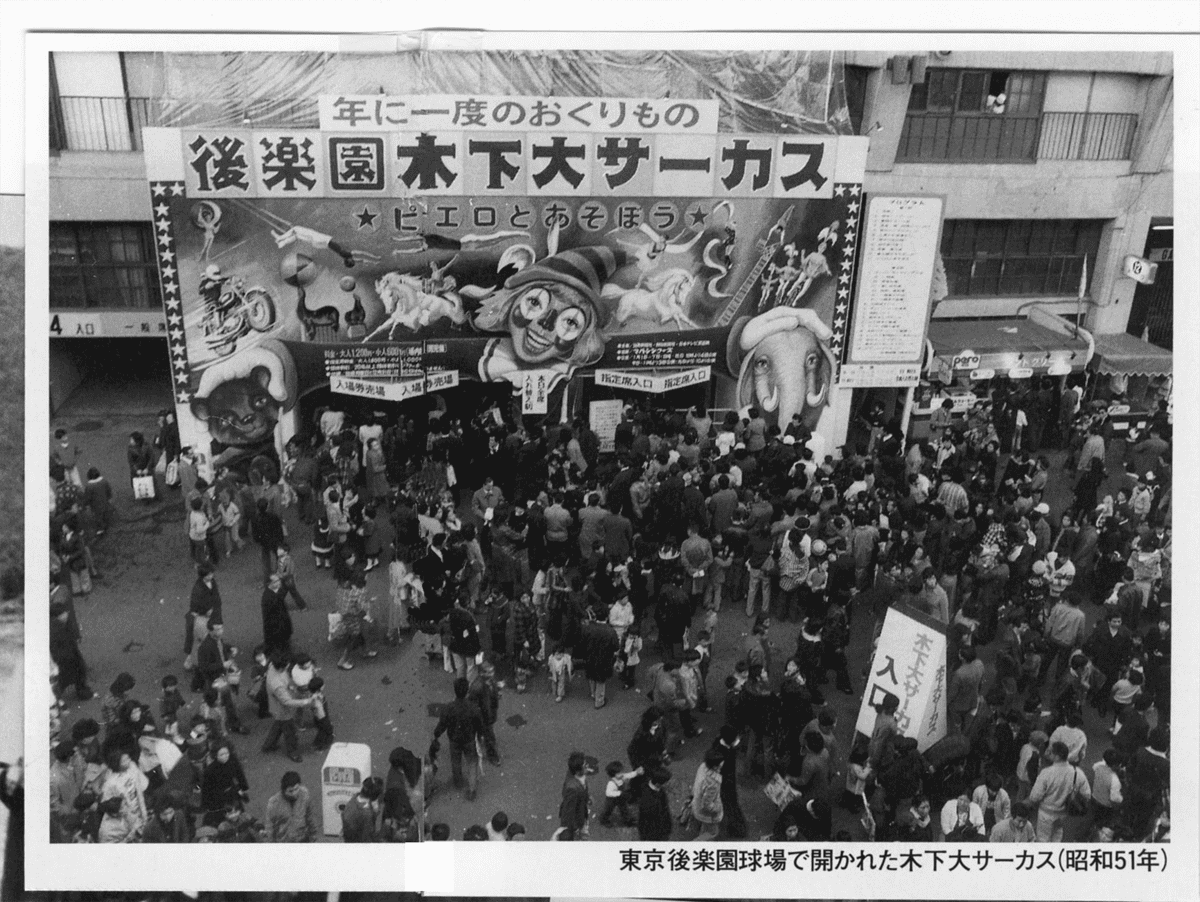

木下大サーカスは、明治時代に誕生してから120年以上の歴史を持つサーカスです。創業者は現社長の祖父にあたる初代団長で、中国・大連で旗揚げしたのち、日露戦争をきっかけに日本へ拠点を移しました。

約2,000人を収容できる大きなテントで公演を行い、年間の来場者は100万人以上。日本各地を巡回し、子どもから大人まで幅広い世代のお客さまに親しまれているサーカスです。

ーどんな演目が人気なんでしょうか?

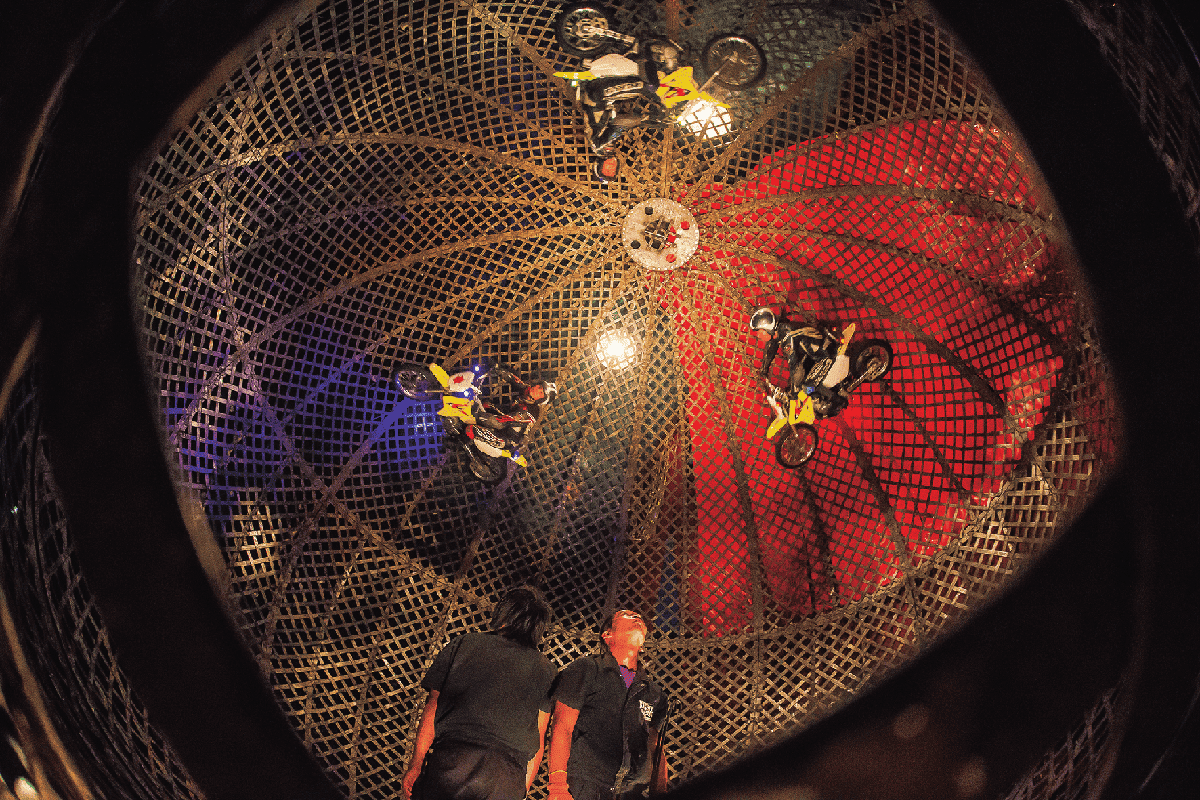

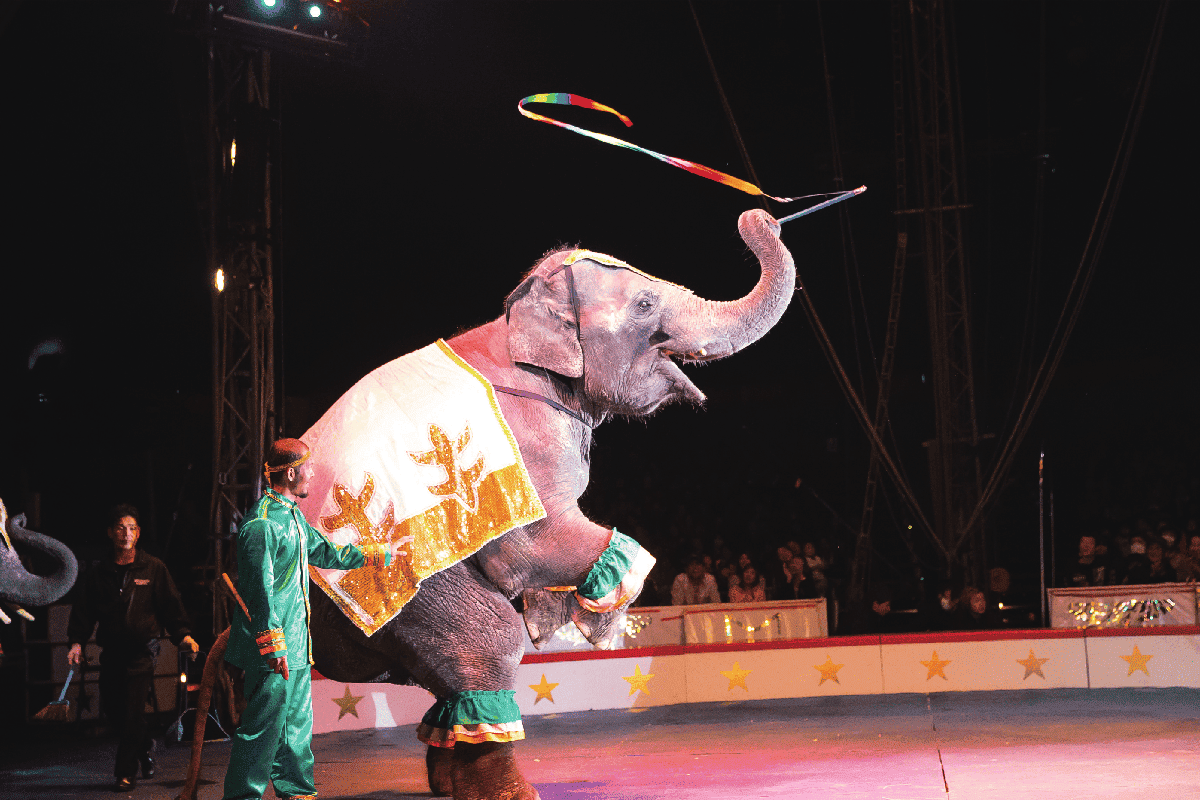

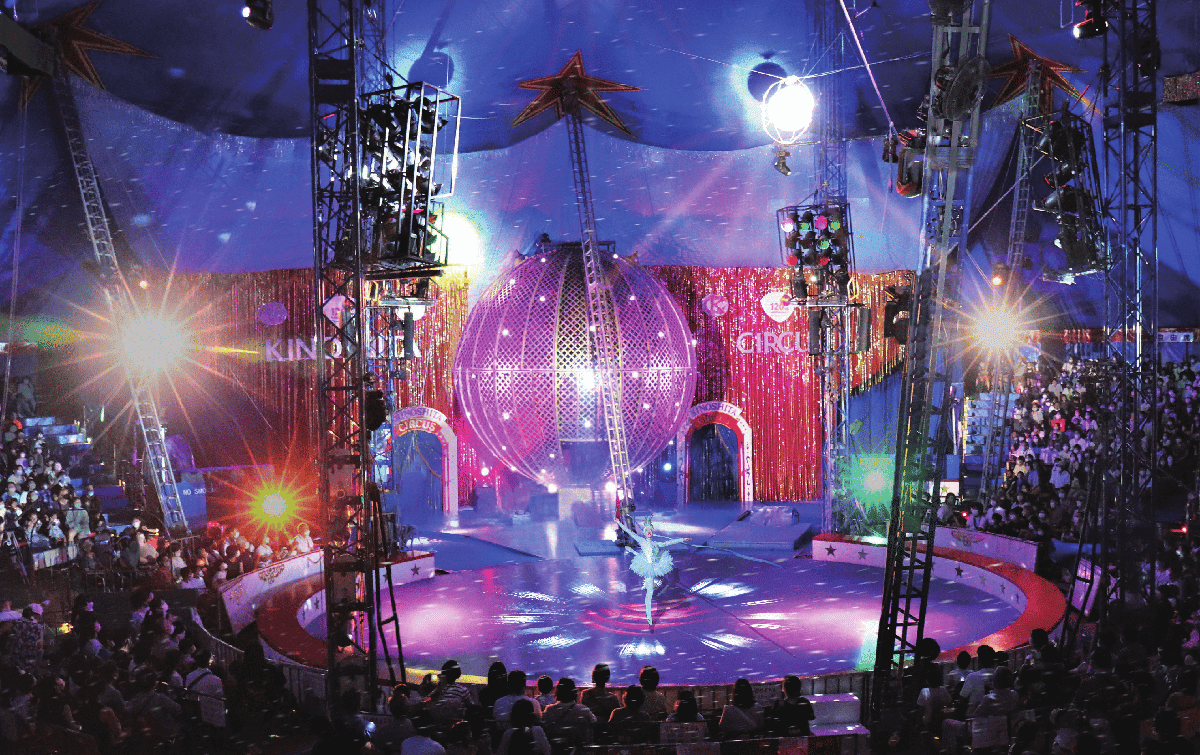

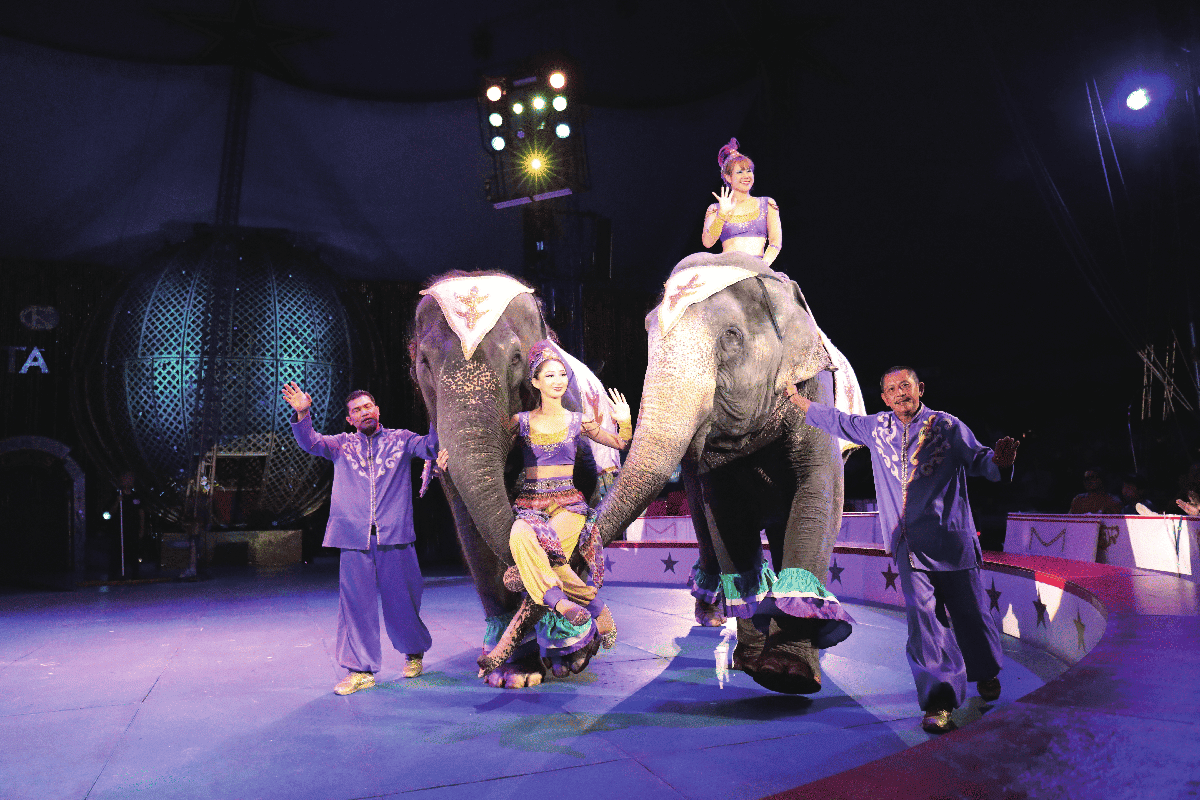

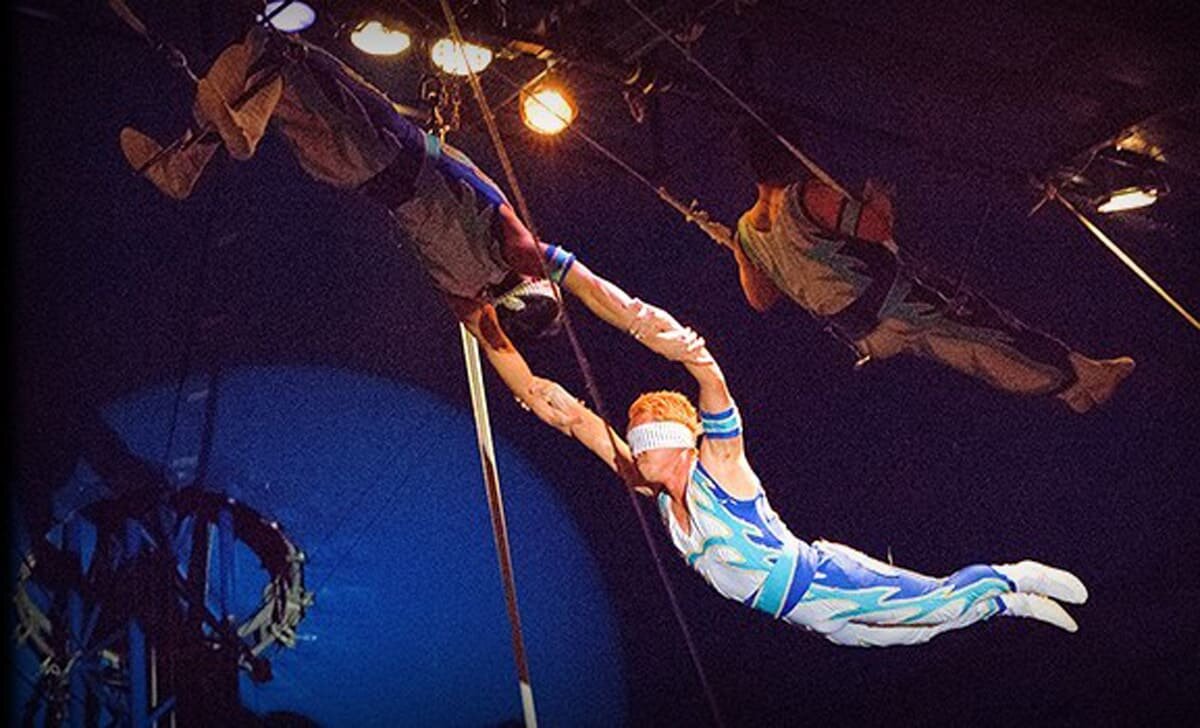

約2時間10分のステージで子どもたちから人気なのが「空中ブランコ」です。テントの天井近くまで舞い上がり、ブランコからブランコへと飛び移る瞬間には、会場全体が大きな拍手に包まれます。そのほかにも、バイクが鉄球の中を駆け抜ける「オートバイショー」や、かわいい象やポニーが登場する動物の演目も人気があります。

小さなお子さまは「最後まで集中して観られるかな」と心配される親御さんもいるかもしれませんが、大丈夫です。各演目の合間にはピエロのパフォーマンスが入り、舞台が途切れることはありません。プログラム全体が一つの流れとして構成されており、クライマックスに向けて盛り上がりが増すため、あっという間に感じられるはずですよ。

ーお客さまの中にはリピーターも多いそうですね。

いくつかのプログラムは日ごとに交代で上演していることもあり、何度も足を運んでくださるお客さまも多いです。

同じ演目でも観る席の位置によって印象が異なり、リングサイドで迫力を楽しむ方もいれば、後方から全体を見渡すのが好きな方もいらっしゃいます。「次は別の席で観てみたい」「今度はこのプログラムを観よう」と思っていただけることが、また来ていただけるきっかけになっています。

家族のように支え合う、サーカス団員の暮らし

ー全国を巡回する中で、団員の皆さんはどのように暮らしているのでしょうか?

団員は、大テント裏の敷地に並ぶコンテナハウスを「家」として暮らしています。拠点が変わるたびにコンテナごと移動するので、約3か月ごとに引っ越しをするのが日常です。日本人だけでなく海外出身の団員も一緒に過ごしていて、まるで一つの大きな村のよう。一緒に誕生日会をしたり、バーベキューをしたり、家族のように支え合って生活しています。

団員の子どもたちは、その土地ごとに地元の保育園や小学校へ通い、卒業までに30回近く転校することもあります。大変な面もありますが、そのぶん全国に友達が増えていく、かけがえのない体験になっています。

ー演目以外の時間は、どのように過ごしているのですか?

実は、サーカスの仕事は舞台の上だけではないんです。大きなテントを建てたり直したりするのも団員の役割で、なかには溶接の資格を取って修理を担当する人もいます。ほかにも、清掃や点検も欠かせない作業です。

以前は、テントを掃除する際に市販の洗浄剤を使っていましたが、布地を傷めてしまうことが分かり、より良い方法をみんなで工夫するようになりました。売店でのグッズ販売も外部に任せず団員自身が担当しており、お客さまとの交流の場になっています。

ーステージに立つまでには、どのくらいの修業が必要なのでしょうか?

空中ブランコを例にすると、体操の経験がある人は基礎ができている分、初舞台に立つのも早く、1年ほどで演技できることもあります。一方で、まったく経験のない人は2〜3年、もしくはそれ以上かかるかもしれません。いずれにしても、毎日の地道な練習の積み重ねが欠かせないんです。

実は、社長である私の父も空中ブランコを演じていました。そうした姿を間近で見てきたからこそ、経営に携わる私自身も「現場を理解することが大切」という意識を強く持っています。

多摩地域で味わえるサーカスの魅力

ー立川とはどのようなご縁があって、公演を続けてこられたのでしょうか?

これまでに何度も立川で公演してきましたが、大きな転機となったのは2020年のコロナ禍です。当初予定していた開催地での興行が難しくなってしまったとき、次の開催地として決まっていた立川の立飛ホールディングス様より「よければ早めに立川に来てください」と声をかけてくださいました。

そのおかげで、移動を前倒しして、ソフトオープンという形で開催ができました。以来、立川とのご縁は一段と深まったと感じています。

ー立川・多摩地域の魅力をどのように感じていますか?

東京の中でサーカスを開催できるほどの広さを確保できる場所は限られています。立川は多摩エリアの中心であり、会場はモノレールの駅からすぐで、車でも来やすい環境が整っていますよね。こうした条件がそろう立川だからこそ、これからも公演を続けていきたいと考えています。

変わらない伝統と、新しい挑戦への思い

ー最後に、メッセージをください

小さい頃にご両親やおじいちゃんおばあちゃんに連れて行ってもらった思い出は、一生残るものです。実際に「親子三代で通っています」というファンの方もいるほどで、家族や友達とサーカスを観て、特別な時間を過ごしていただけたらうれしいです。ショーの迫力はもちろん、「あのときは楽しかったね」と語り合える思い出こそがサーカスの魅力だと思います。

サーカスは進化を続けながら、オートバイショーや空中ブランコのような伝統的な演目も守り続けています。変わらない部分と新しい工夫、その両方を楽しんでいただければ幸いです。

木下大サーカスクイズにチャレンジ!

割引券の裏面にも掲載されていたクイズの答えを発表します!まだチャレンジしていない方はこちらでチェックしてください。

答えとあわせて、木下大サーカスならではの豆知識やエピソードもご紹介します。サーカスに行く前に読んでおくと、当日の楽しみがさらに広がるはずですよ。

Q1:木下大サーカスのテントは何色?

A:赤と白/B:青と白/C:黄と黒

Q2:なぜ目隠しで空中ブランコができる?

A:強力磁石の力/B:声援のおかげ/C:練習しているから

Q3:木下大サーカスの夢は?

A:100人で玉乗り/B:サーカスミュージアムを作る/C:世界一周

木下大サーカスクイズの答え

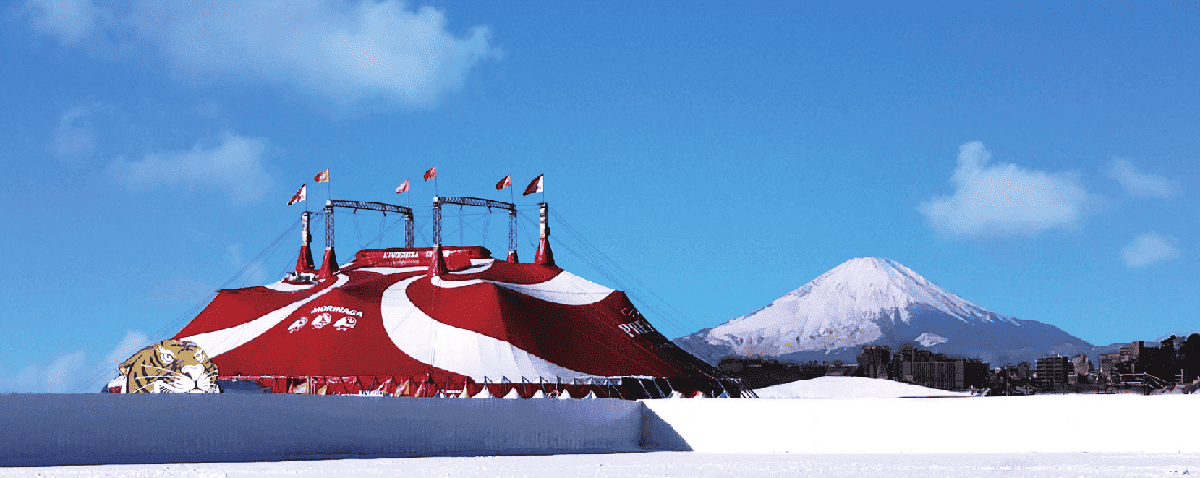

Q1:【答え】A:赤と白

真っ赤な大テントは木下大サーカスの伝統で、代々受け継がれています。現在のテントは赤に白のスパイラルのデザインが加わりテント生地はイタリアのフェラーリ社製で、丈夫さと安全性に優れたものです。テントは1枚布ではなく6つに分けて畳める仕組みになっていて、次の公演地へ運んでまた組み立てるんですよ。

Q2:【答え】C:練習しているから

まずは空中ブランコそのものができるようになるまでに、早い人でも1〜2年はかかります。そこからさらに2〜3年の練習を積んで、ようやく目隠しで飛べるようになるんです。いま空中ブランコを担当している団員の中には、20年以上続ける熟練の人もいます。目隠しでできるのは、長い年月の練習があってこそなんです。

Q3:【答え】B:サーカスミュージアムを作る

「サーカスの魅力や木下大サーカスの歩みをもっと多くの方に知っていただきたい」と考え、その第一歩として2022年に岡山市の本社3階に"サーカス記念館"をつくりました。舞台で使われたオートバイをはじめ、約200点の展示品や年表、壁画などをご覧いただけます。サーカスを観るだけでなく、その歴史や文化にも触れていただける場所として活用していきたいと思っています。

【公演インフォメーション】

木下大サーカス 立川公演

開催期間:2025年11月15日(土)~2026年2月23日(月・祝)

会場:立川駅北 立川立飛 特設会場(立川駅北1600m)

詳細:木下大サーカス▼公式サイトをご覧ください

クイズに挑戦してくれたあなたに!抽選で5組10名様に無料ペアチケットをプレゼント!

たまちっぷすでは、LINE公式アカウントを通じて、抽選で10組20名様に木下大サーカスのチケットをプレゼントするキャンペーンを実施します!

【抽選応募期間】

2025年11月20日(木)~11月30日(日)

【プレゼント内容】

5組10名様に「前期ご招待チケット2枚セット」

チケット利用期間:2025年11月15日(土)~2026年1月9日(金)まで有効

※土日祝日もご利用いただけます。

【チケット引換について】

引換場所:すまいるプラザルミネ立川 にて

引換期間:2025年11月20日(木)~12月15日(月)

※当選画面をご提示ください。

【応募方法】

多摩信用金庫LINE公式アカウントからご応募ください。

ご家族やご友人と一緒に、楽しいサーカス体験をぜひお楽しみください。たくさんのご応募、お待ちしています!

文:たまちっぷす編集部 音熊みなみ