子どもがいただいたお金、どうしてる? vol.42

「お金を貯めたいと思っているのに、なかなかうまくいかない!」「将来のためにも貯めなきゃいけないのはわかっているけれど、ついムダづかいしてしまう」......そんなパパ&ママにお読みいただきたい、お金のことを考えるコミックです。家計のピンチに気づき、節約に目覚め、運用もスタート!たま村家のみんなと一緒に、お金と向き合う暮らし、はじめませんか?

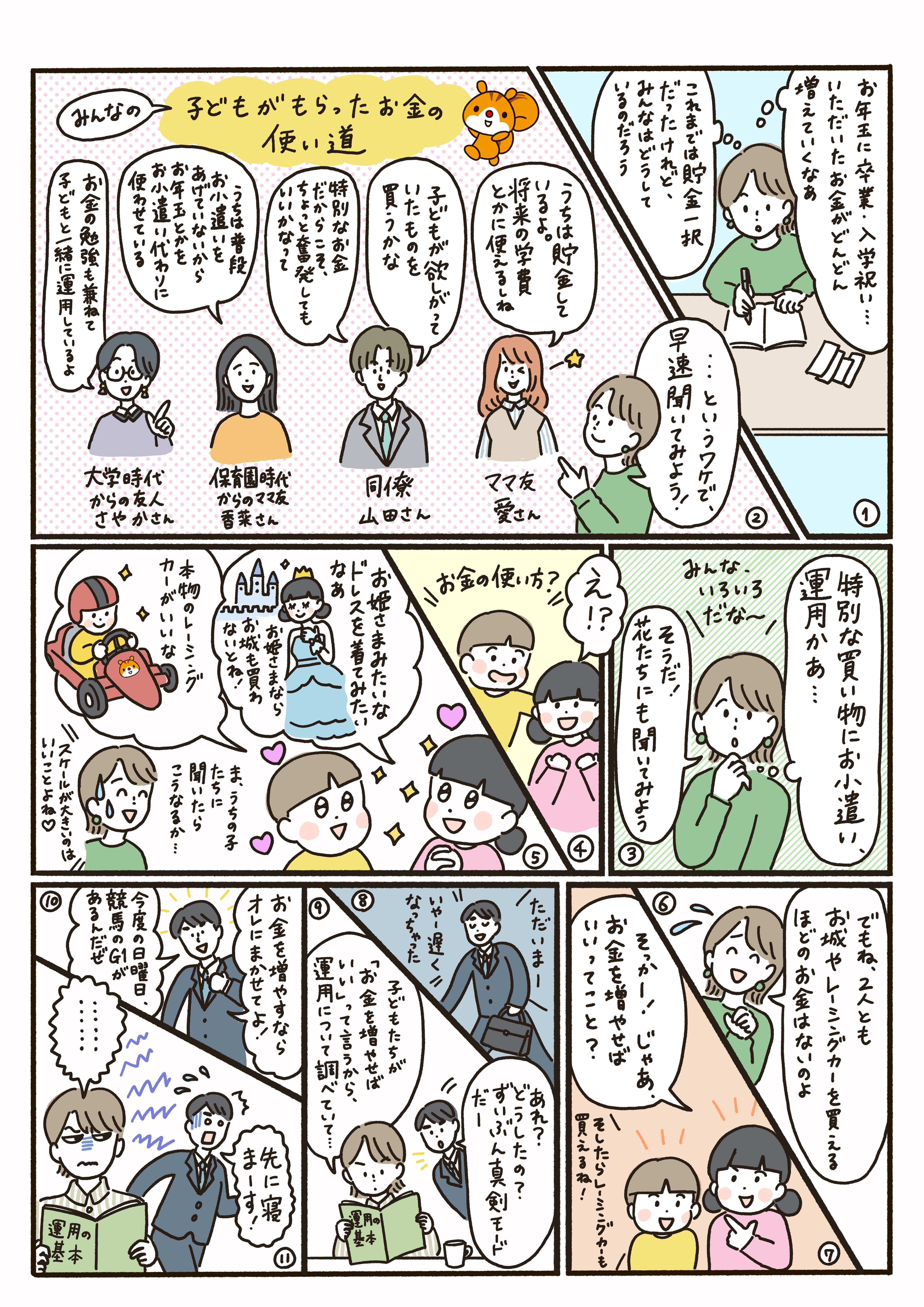

子どもがもらったお金の使い道は?

お年玉や入学祝い、進学祝い、誕生日祝いなど、祖父母や親戚から子どもがお小遣いをもらう機会は多くありますが、その管理方法は家庭によってさまざまです。一般的なのは、金融機関に預ける方法です。

大きく分けると、

1.子ども名義の口座で貯蓄する

2.親が管理し、必要なときに活用する

それぞれのメリット・デメリットを紹介します。

1.子ども名義の口座で貯蓄する

子ども名義の銀行口座を開設し、もらったお金を預けて貯めていく方法。

<メリット>

・将来の学費や習い事の費用として活用できる。

・子どもも一緒に管理すれば、金融リテラシーが身につく。

・お金をしっかり管理でき、無駄遣いの心配がない。

<デメリット>

・すぐに使えないため、子どもがお金の使い方を学ぶ機会が減る。

・口座開設に手続きが必要(特に子ども名義の場合)。

・金利が低いため、大きな増え方は期待できない。

2.親が管理し、必要なときに活用する

親が子どものお金を預かり、教育費や必要な支出があるときに使う方法。

<メリット>

・教育費や習い事など、子どものために計画的に使える。

・まだ金銭感覚が育っていない子どもの浪費を防げる。

・お金の使い道を親がコントロールできる。

<デメリット>

・子どもが「自分のお金」という実感を持ちにくい。

・子どものお金と親のお金の区別がしづらくなる。

・透明性を保つために記録をつける必要がある。

パパママに聞いた! 子どもの学びにつながる管理方法は?

金融機関に預ける場合、子ども名義の口座を作り、一緒に通帳やアプリで残高を確認することで、お金の仕組みを学ぶ良い機会になります。ここでは、読者パパママに聞いた、子どもが学びながらお金を管理できる方法を紹介します。

子どもに使い道を決めさせ、失敗を経験させる

もらったお金の一部を自由に使わせ、使いすぎたらどうなるかを体験させている。『好きなものを買ってもいいけど、本当に必要か考えてごらん』と声をかけ、『お金を使いすぎたら、次のお小遣いまで我慢する』というルールを決めている。子どものうちにお金の失敗を経験することで、浪費癖を防ぐ効果を期待している。(中3、小6のパパ)

「使う・貯める・増やす」のルールを決める

いただいた額の半分は貯金、残りの半分はゲームやおもちゃを買ったり、友達と遊びに行ったりするときに使っている。(中1、小5のママ)

もらったお金を『使う』『貯金』のカテゴリーに分け、『もらったお金の50%は貯金、30%は好きなもの、20%は自己投資(本や体験活動)』とルールを決めている。お金の管理は計画的に行うもの、という意識を育てたい。(小6、小4のママ)

投資を学ばせる

親名義のNISAで将来子どものために使う資産を作っている。ときどき一緒に運用状況を確認することで、『お金を貯めるだけでなく、増やすこともできる』という視点を持たせたい。(小5のママ)

まだある! 子どもがもらったお金の使い道

ほかにも、さまざまな使い道についての意見が寄せられました。

塾や習い事、学用品に充てている。貯めたい気持ちはあるが、正直そこまでのゆとりがない。(小6、小3のママ)

子どもの衣類代にしている。靴も服もどんどんサイズアウトしていくので、助かっている。(小3、小1、5歳のママ)

子どもの誕生日プレゼントやクリスマスプレゼントの購入に充てさせてもらっている。(小3、小1のママ)

子どもがもらったお金の管理方法は家庭によってさまざまですが、家庭の方針や子どもの性格に合わせ、適切な管理方法を選びながら、お金について一緒に考える機会を作っていけるといいですね。たま村家は、どうやら投資の方向に......!? 次回に続きます!

イラスト/佐々木奈菜 取材・文/羽田朋美(Neem Tree)