大学までの教育費、子ども1人にいくらかかる?公立・私立別の目安

子どもの将来の進学に向けて、教育費の準備は早めに始めたいところです。でも、「大学までにどれくらいかかるのか」「いつまでに、いくら準備すればいいのか」など、分からないことも多いですよね。

今回は、小学校から大学までにかかる教育費の目安と、具体的な準備について解説します。将来の不安を減らし、安心して子どもの進路を応援できるように、今できることを考えてみましょう。

大学までの教育費ってどのくらい?公立・私立別に解説

子どもの教育費は、進学先によって大きく異なります。とくに、公立と私立では必要な費用が大きく変わるため、早めに全体像を把握しておくと安心です。

文部科学省「令和5年度子どもの学習費調査」では、学習費総額の内訳として以下の項目を算出しています。

- 学校教育費(学校教育のための全経費)

- 学校給食費

- 学校外活動費(自宅学習や塾、ならい事などの経費)

これらを参考に、費用の目安を考えていきましょう

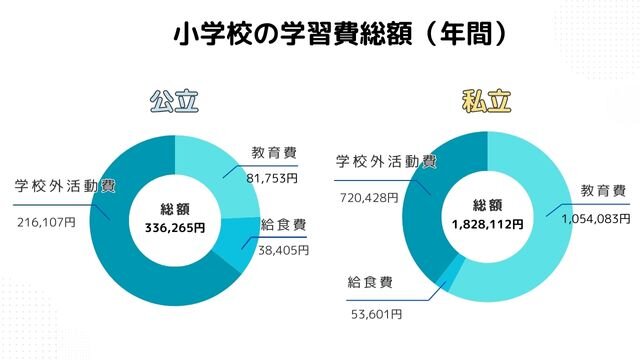

小学校でかかる教育費の目安

▲文部科学省「令和5年度子どもの学習費調査」をもとに編集部作成

▲文部科学省「令和5年度子どもの学習費調査」をもとに編集部作成

小学校に通う子どもの1年間当たりの学習費総額は、公立で336,265円、私立で1,828,112円となっています。

公立と私立の差は、年間で140万円以上。私立小学校は、教育方針や独自のカリキュラム、少人数制クラス、充実した施設などが費用の違いに影響しています。また、英語やプログラミング、芸術など、特色ある教育を取り入れている学校も多く、そうした学びの幅広さが費用の違いにつながっているようです。

また、給食費も見逃せない支出です。今回の調査における給食費は、公立で38,405円、私立で53,601円となりました。ただし、地域によっては給食費の無償化も進んでいます。たとえば、東京都23区では2024年4月から公立小中学校の給食費が無償に。多摩地域の複数の自治体でも、市立小中学校で給食費の無償化(当面の間)が実施されています。

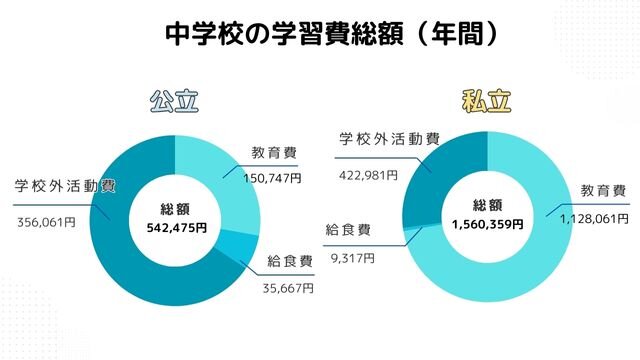

中学校でかかる教育費の目安

▲文部科学省「令和5年度子どもの学習費調査」をもとに編集部作成

▲文部科学省「令和5年度子どもの学習費調査」をもとに編集部作成

中学校にかかる1年間の学習費総額は、公立で542,475円、私立で1,560,359円となりました。小学校に比べて費用が高くなるのは、学校外活動費です。

学校外活動費の平均は、公立で356,061円、私立で422,981円。中学生になると、塾に通ったり、スポーツクラブに参加したりと、学びや活動の幅が広がるため、家庭での支出も増えやすくなります。

また、部活動に必要な道具や大会への参加費、交通費なども見落としがちな支出です。学校の方針や子どもの関心によって必要な費用は変わるので、家庭で話し合っておくと安心ですね。

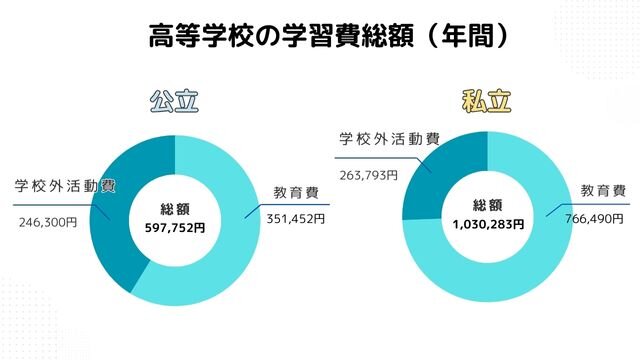

h3:高校でかかる教育費の目安

▲文部科学省「令和5年度子どもの学習費調査」をもとに編集部作成

▲文部科学省「令和5年度子どもの学習費調査」をもとに編集部作成

高校にかかる1年間の学習費総額は、公立で597,752円、私立で1,030,283円でした。公立と私立では約43万円の差があり、教育の選択肢によって費用負担は大きく変わります。

高校では給食がなくなるため、給食費の支出はありませんが、その分毎日のお弁当代やランチ代が必要になります。こうした食費は教育費には含まれませんが、日々の生活費として意識しておくと安心です。

また、遠方の高校に通う場合は、通学費や定期券代も必要になります。私立高校は遠方になることも多く、交通費がかさむ場合もあるでしょう。

大学でかかる教育費の目安

▲日本政策金融公庫「令和3年度教育費負担の実態調査」をもとに編集部作成

▲日本政策金融公庫「令和3年度教育費負担の実態調査」をもとに編集部作成

日本政策金融公庫「令和3年度教育費負担の実態調査」によると、大学でかかる教育費は以下のとおり分類されます。

- 入学費用(受験費用・学校納付金・入学しなかった学校への納付金)

- 在学費用(授業料などの学校教育費・学習塾やおけいこごとの家庭教育費)

- 自宅外通学者にかかる費用(年間の仕送り額・アパートの敷金・礼金、家財道具の購入費など)

私立大学の1年間の在学費用は、理系で1,832,000円、文系で1,520,000円。一方、国公立大学は1,035,000円と、進学先によっておおきな差があります。理系は実験や実習が多く、設備や材料費、資料費などがかかるため、文系よりも費用が高くなる傾向があるようです。

学費総額をシミュレーション

小学校からすべて私立

▲文部科学省「令和5年度子どもの学習費調査」

▲文部科学省「令和5年度子どもの学習費調査」

および日本政策金融公庫「令和3年度教育費負担の実態調査」をもとに編集部作成

小学校から大学まで、すべて私立に進学した場合の学費総額は、24,820,598円となります。これは、毎月約10万円ずつ貯めても20年以上かかる金額。1日1,000円の貯金の場合、なんと68年かかる計算になります。

また、私立大学といっても、学部ごとに必要な学費や生活費が変わります。そのため、できるだけ具体的な進路が見えてきたタイミングで、もう一度シミュレーションし直すと安心です。

大学だけ私立

▲文部科学省「令和5年度子どもの学習費調査」

▲文部科学省「令和5年度子どもの学習費調査」

および日本政策金融公庫「令和3年度教育費負担の実態調査」をもとに編集部作成

小学校から高校までは公立、大学を文系私立に進学した場合の年間総額は、11,518,271円となります。これは前述した「すべて私立に進学した場合」の24,820,598円と比べると、約半分の負担で済む計算です。ただ、それでもおおきな金額になるため、進学のタイミングに合わせた計画的な準備が大切です。

とくに自宅外通学になる場合は、学費に加えて生活費も必要になりますので、希望のスタイルに合わせた準備が重要になります。

教育費に必要な貯金額

私立大学(文系)の場合、卒業までにかかる費用は6,080,000円です。この金額をすべて貯められれば理想ですが、現実的に難しいと感じる場合は、まずは半分の300万円を目標にしましょう。大学の入学金や初年度納入金、1〜2年分の授業料を意識して貯めると具体的なイメージが湧きやすくなります。

また、無理なく取り組みやすいのが「児童手当」の活用です。毎月の児童手当を預貯金として積み立てると、子どもの高校生年代(18歳到達後最初の年度末)までに約200万円を確保できます。手当は生活費に回してしまいがちですが、将来の教育費として貯めておくと安心材料になります。

以下の記事では、理想の貯蓄額について解説しています。ぜひ参考にしてみてくださいね。

関連記事:みんなはどれくらい貯蓄している?わが家に合った貯蓄額を知る方法

大学までにかかる教育費をためる方法

学資保険

学資保険は、子どもの教育資金を積み立てる方法のひとつです。毎月決まった額を積み立てていくと、満期時にまとまった金額を受け取れます。万が一の場合に、保険料の支払いが免除されるプランもあり、家計の負担を軽くする仕組みが特徴です。ただし、途中で解約すると元本割れする可能性があるため、契約内容はよく確認しましょう。

新NISA

新NISAは、投資で得た利益にかかる税金が非課税になる制度です。2024年1月から制度が新しくなり、これまで以上に使いやすくなりました。積み立て投資枠が120万円、成長投資枠が240万円に引き上げられ、非課税で資産形成を進めやすくなっています。

教育費は、必要になるまでにまとまった時間があります。新NISAは、その期間を活かして、じっくり投資。リスクも分散しやすくなり、安定した資産形成が期待できます。投資信託を選ぶときは、「長期的に安定して運用できそうか」を意識するのがポイントです。難しそうに感じる場合は、信頼できる窓口で相談してみるのも良いですね。

制度の概要は「NISAについて」をご確認ください。

積立預金

もっともシンプルな方法が積立預金です。毎月決まった額を自動的に貯蓄する口座に振り分ける方法で、リスクは比較的少ないと言えるでしょう。すぐに使わないお金は定期積金に回すなど、貯蓄先を分けるとより確実に貯められますね。

今すぐできる!教育費の節約アイデア

習い事や塾の費用を見直す

習い事や塾は、「子どものために...」と、将来を案じて始める方が多いですが、気づかないうちに家計を圧迫している場合もあります。もし、子どもが楽しんでいない習い事や、目的があいまいになっている塾は、思い切って整理するのも検討してみましょう。

また、最近はオンラインの習い事や学習塾も増えています。自宅でできる分、費用も抑えやすいので、選択肢として考えてみるといいかもしれません。

なお、水道光熱費の節約はすぐに始められるので、無理なく取り入れてみましょう。

関連記事:水道光熱費を抑えるには?今日からできる対策方法を徹底解説

学校関連の出費を工夫する

学校生活では、意外と細かい出費が積み重なりがちです。制服や体操服、室内靴など、学校によっては指定がある場合も多いですよね。ただ、指定がある分、同じ物をもっている子が多いので、リユース品を活用しやすいというメリットもあります。学校や自治体でバザーを開催している地域も多いので、チェックしてみましょう。

また、文房具や教材は、必要なタイミングで慌てて購入すると割高になってしまうかもしれません。セールの時期を狙ったり、100円ショップを活用したりして、少しずつ費用を抑えるよう工夫してみてくださいね。

手作りで出費を抑える

給食袋や上履き袋などの学校用品は、手作りすると出費を抑えられます。「手作りは難しそう...」と感じるかもしれませんが、最近は初心者向けの手作りキットもたくさん販売されていて、簡単に始められます。子どもと一緒に「どんなデザインにしようか」と考える時間も楽しいですよね。

一次的に利用するものは、サブスクを活用するのも選択肢です。購入するよりも節約につながる場合があるので、チェックしてみてください。

関連記事:節約効果にも期待!?今どきシェアサービス&サブスクサービスで暮らしを快適に!

大学までの教育費に向けてコツコツ準備を

教育費は子どもの成長に欠かせないものですが、将来を考えると不安になることもありますよね。でも、早めに全体をイメージするだけでも気持ちがラクになります。

まずは、できる範囲で少しずつ準備していきましょう。たとえば、児童手当をコツコツと貯めたり、地域の支援制度を確認したり。無理のない方法で、今できることを少しずつ積み重ねていけると安心ですね。

取材・文/音熊みなみ(たまちっぷす編集部)